工作部長が語るパッケージビースト制作の裏話 -その2-

工作教室の裏話。後半は“教材開発”についてのお話です。

“再現性”と“達成感”

工作教室の教材開発をする際、大切にしていることが2点あります。

それは「再現性」と「達成感」。

「再現性」=手順通りに作れば、きちんと動作する。

「達成感」=ただ完成させるだけではなく、途中で少しつまずく場面がありながらも、自分で乗り越えて作りきれる。

どちらも外せない要素であり、締切ギリギリまで可能な限りのバランス調整に努めるようにしています。

今回は「動く教材」のため、さじ加減が非常に難しく修正しては改善と長い時間を要しました。

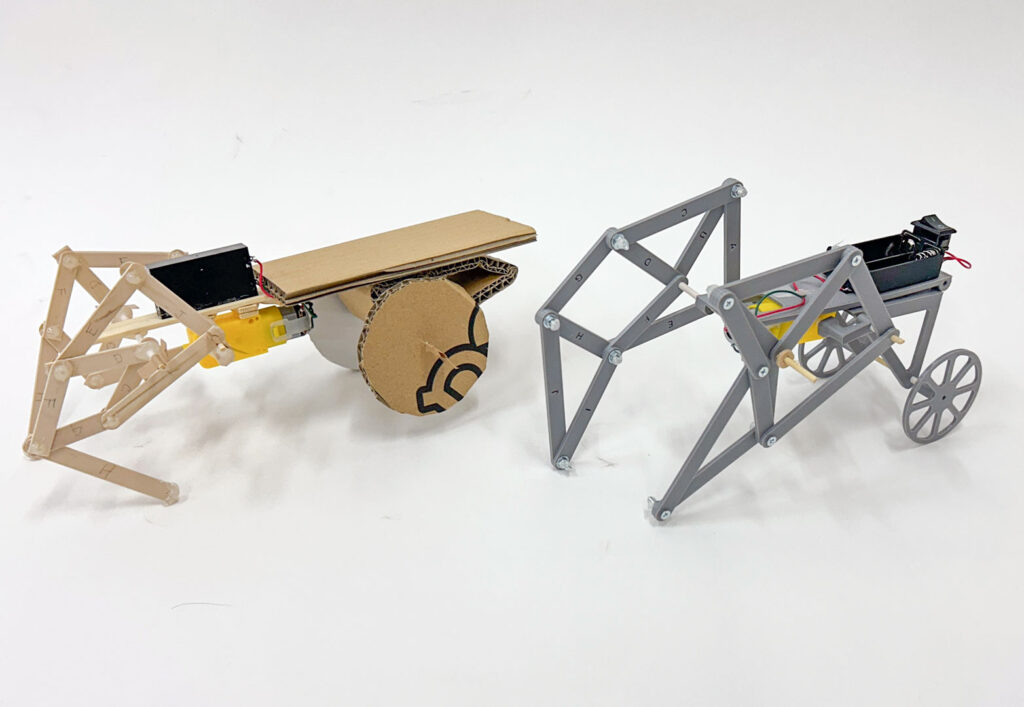

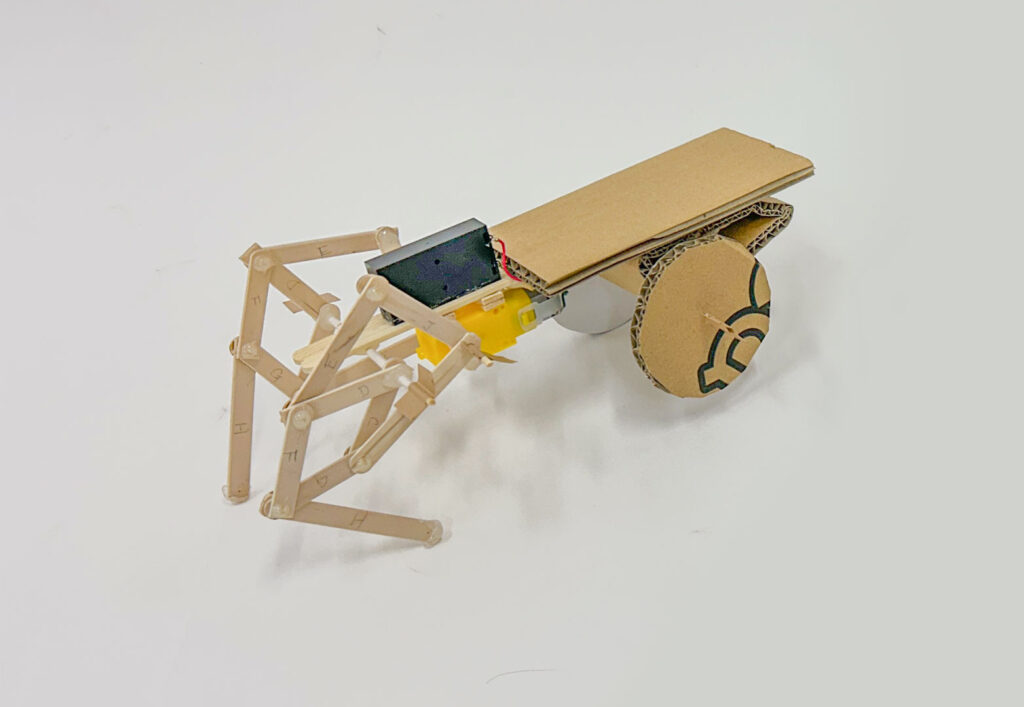

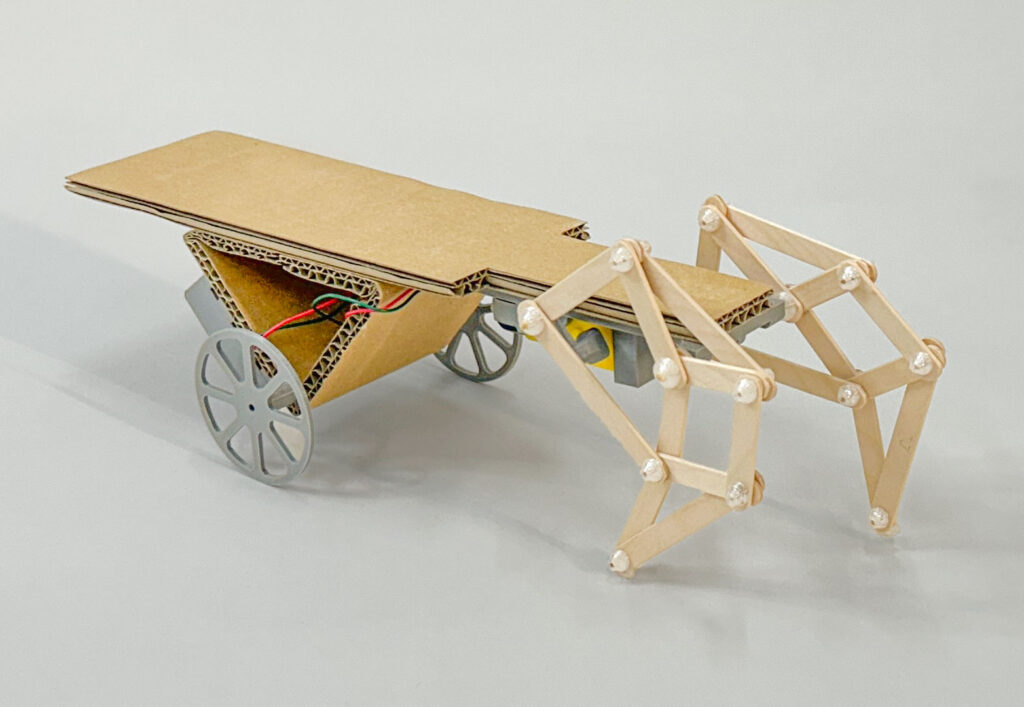

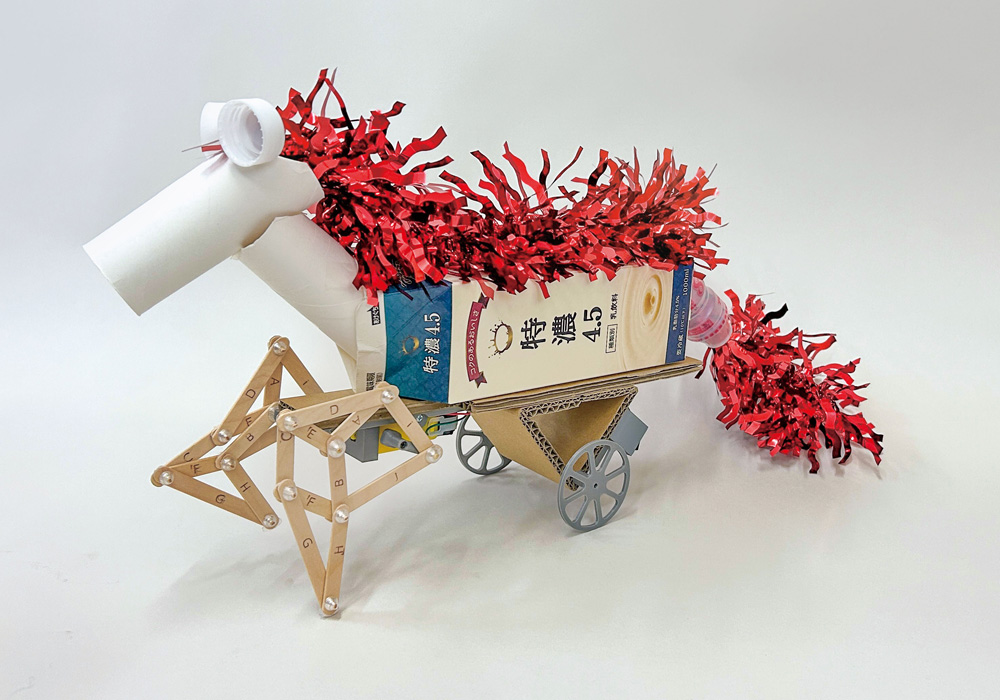

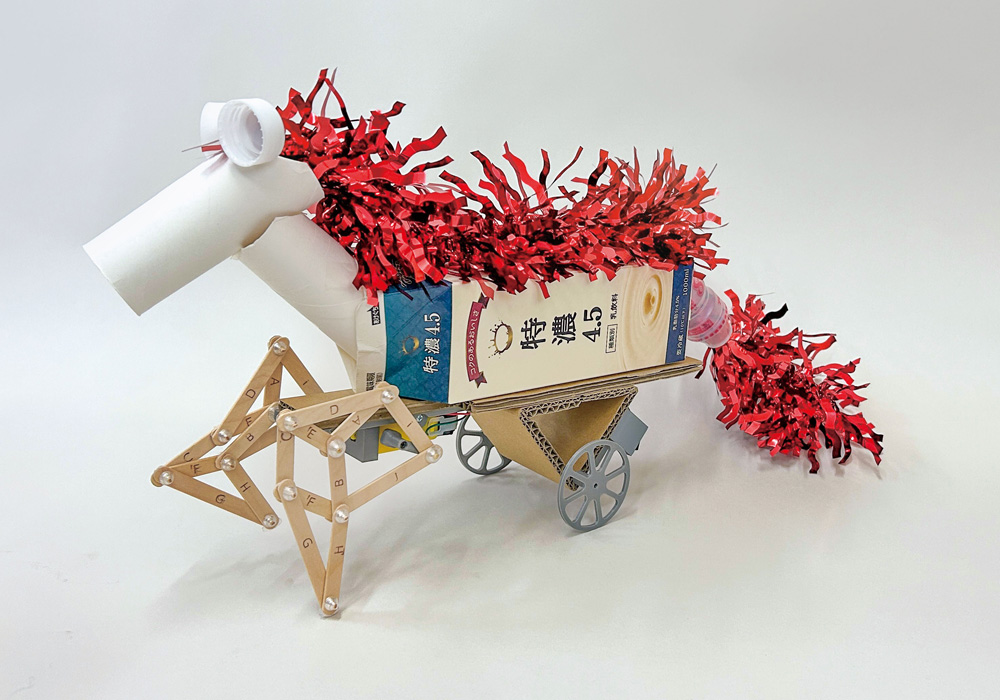

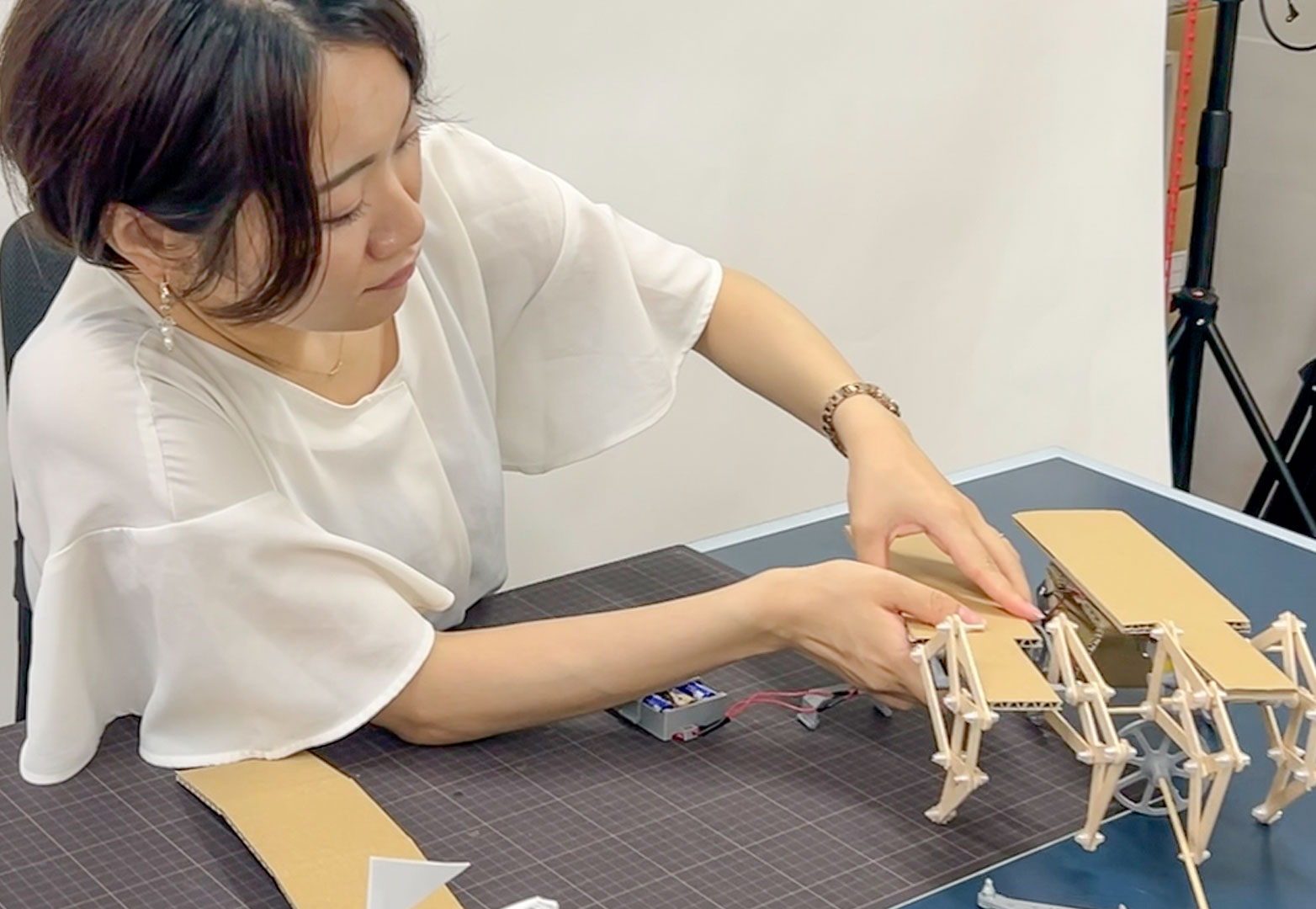

約1ヶ月の間、検証のために同じ時間を過ごした2種類の試作品がコチラ↓

向かって左側の“手作り感満載”なモデルに対し、もう一方は“市販品(プラモデル)のような完成度”のモデル。

あえて両極に位置するモデルを制作して、双方のメリット/デメリットを把握。その上で “良いとこ取りのモデル”を作成するスタイルで開発を進めてきました。

作って検証しよう!

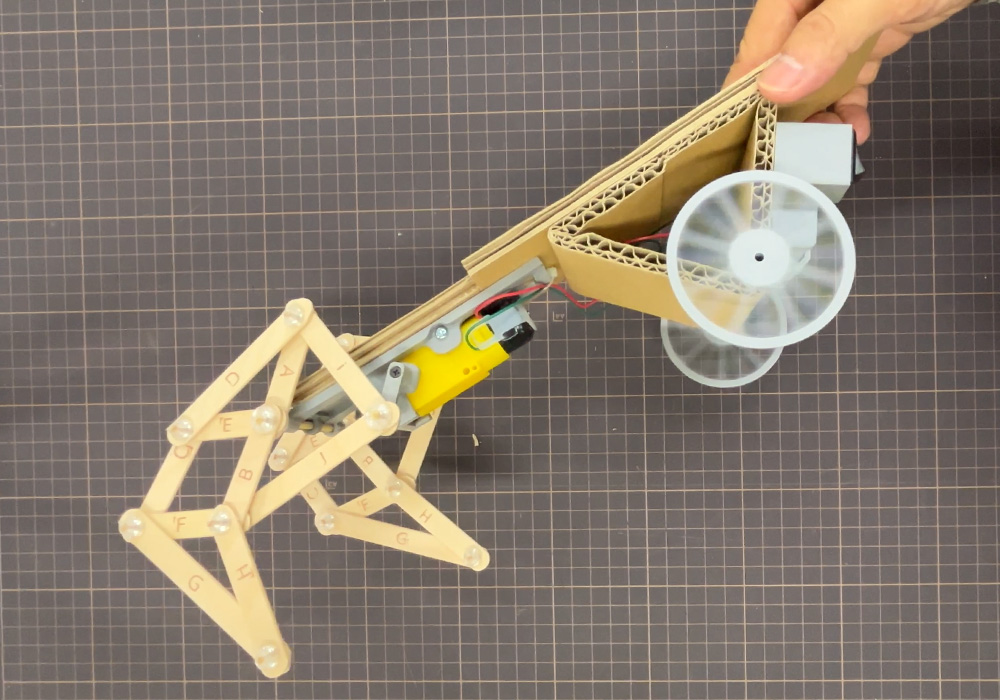

まず最初に作ったのがこのモデル↓

なるべく身近で揃えることができる素材(ほぼ100均で調達)を使用しながらカスタマイズ性も高く、工作好きの心をくすぐる理想的なモデルです。

今回の教材のメインとなる“脚”は、パーツ点数と制作工程が多いため、難易度と制作時間がネックとなり採用を見送る形となりました。

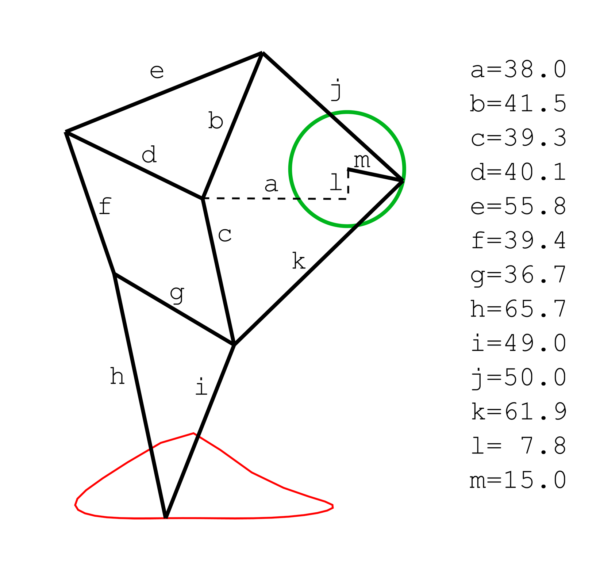

このユニークな動きは非常に人を惹きつけますが、再現するためには、あらかじめ定められた比率を厳密に守る必要があります。

脚パーツの比率表がコチラ↓

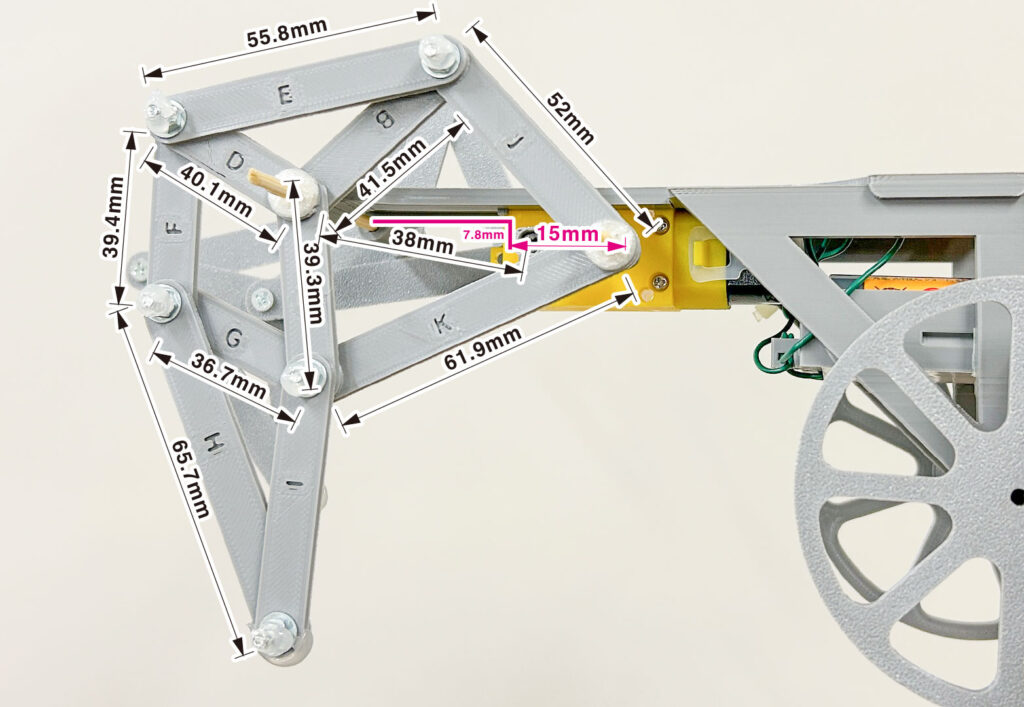

実際に組んでみるとこう↓

数値を入れた画像だと、とても精密なものを作ってる感が漂います。

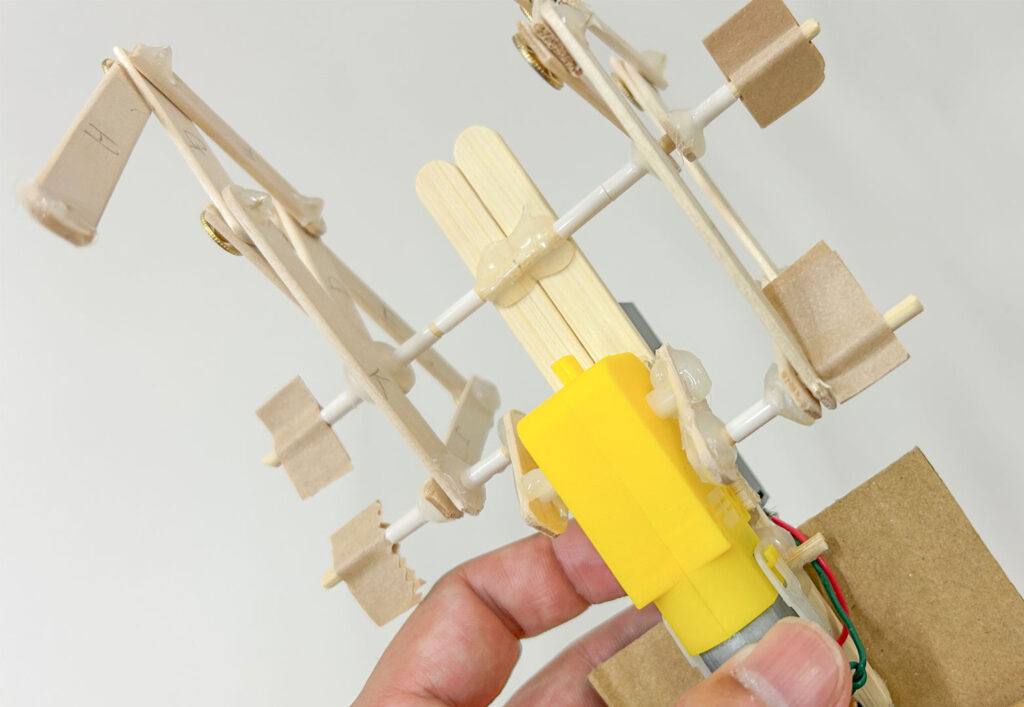

色々と検証した結果、脚を構成するパーツは“数ミリ程度の誤差”ならば、ある程度は動いてくれることがわかりました。

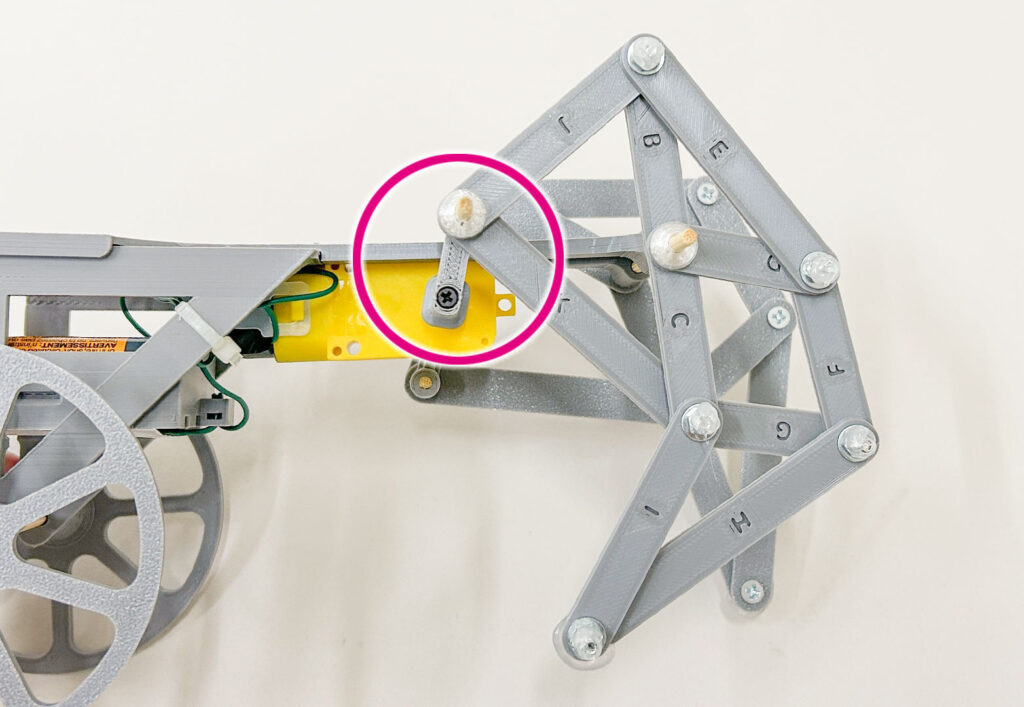

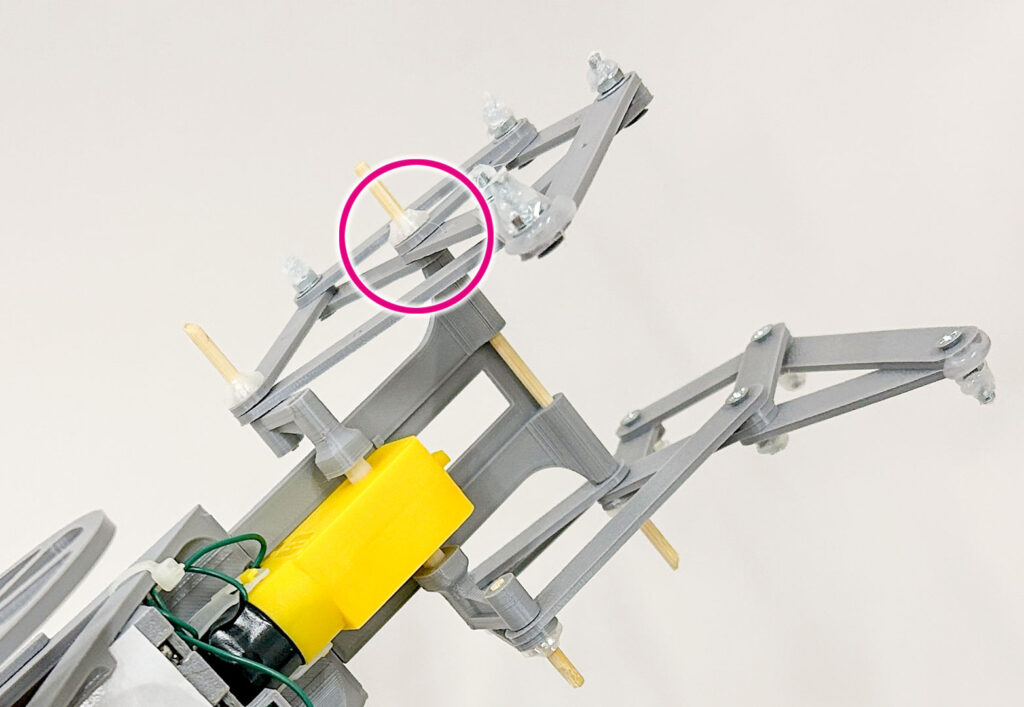

逆に、精度が求められる(長さをミスると動かなくなる)部分が2箇所あることが判明。

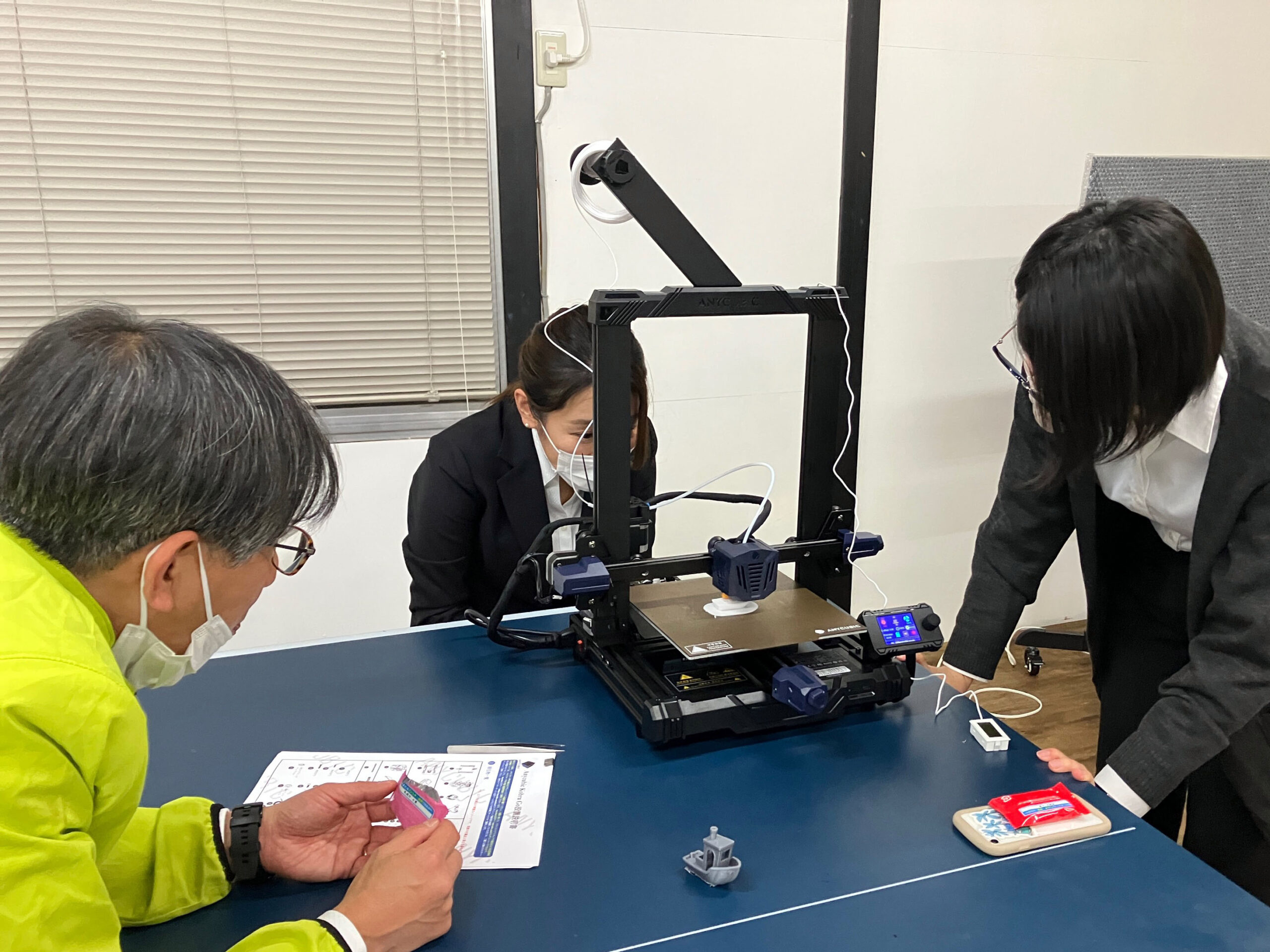

これらに関わる部分はプラパーツで設計→準備することにしました。

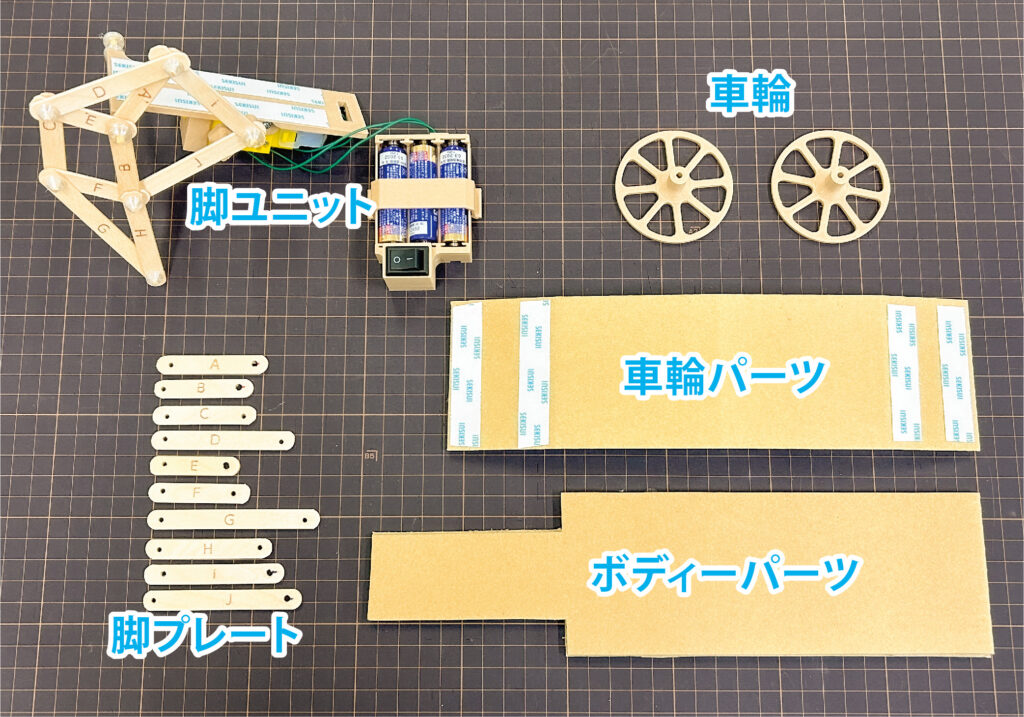

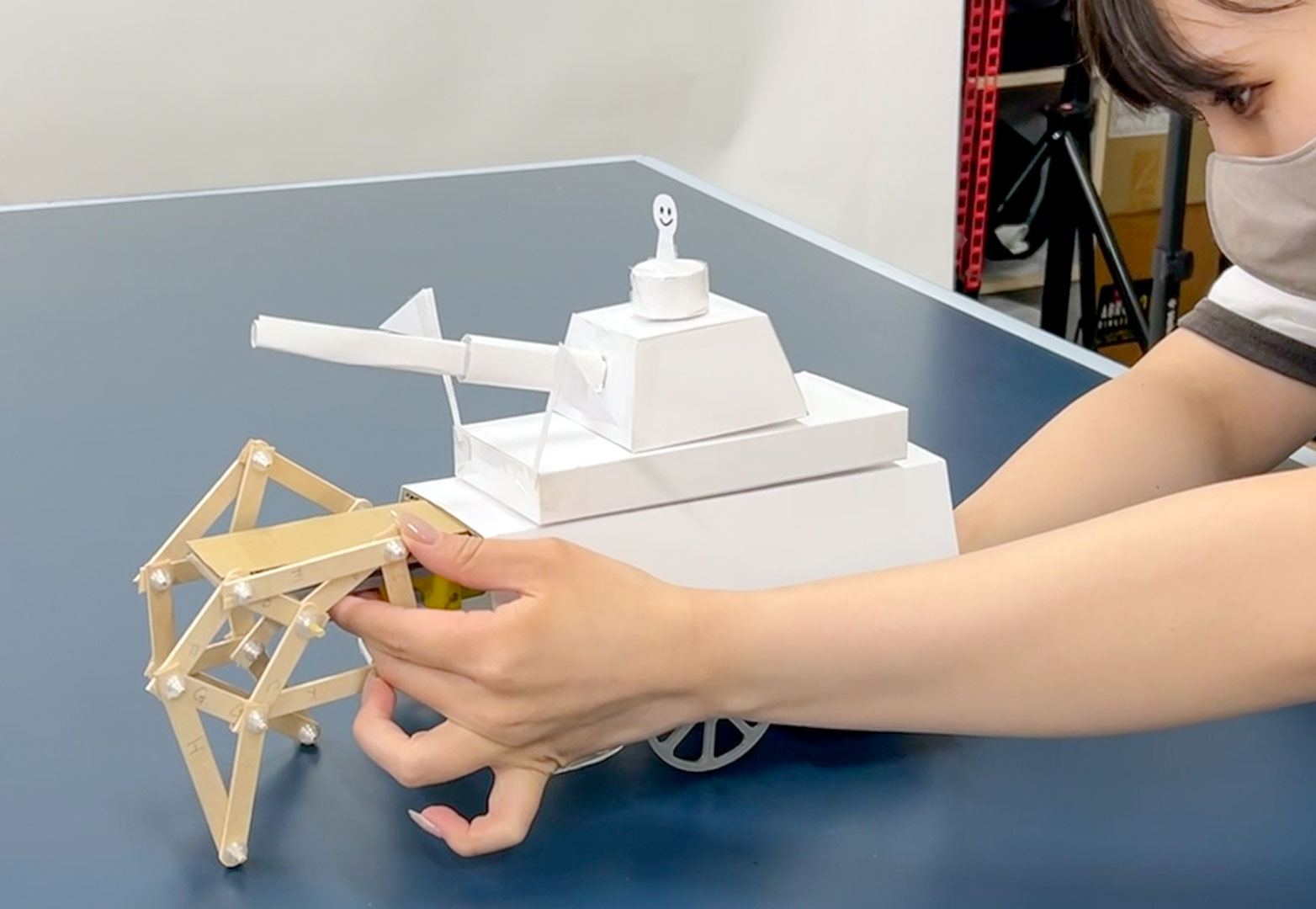

そんな経緯で生まれたのがこのモデル↓(最終決定版)

寸法の厳守が必要箇所は3Dプリンターにて部品を作成。それ以外は手作りの余白を残すよう心がけました。

【脚ユニット】 【車輪】

・精度が必要かつ、動きに影響を与える重要な箇所は「ユニット化」することで再現性を確保しています。

【脚プレート】

・片側のみ組み立てを行い、それを参考にしながら自身の手で組む体験ができるようにしました。何度でもやり直せるよう、キャップを抜き差しできる方式を採用しています。

【ボディーパーツ】【車輪パーツ】

・動きに影響のない箇所は段ボールを使用。制作者が自由にカスタマイズできるようにしています。

空き箱を利用したボディー

「動き」を司る“脚パーツ”は、紆余曲折あったものの、なんとか教材として成立し、ほっとしたのも束の間。

「動くおもちゃを作って終わり!」だけでは、工作教室として少々味気ないのでは?と考えるようになりました。

そんな中、なんとなく作った作品が工作教室の内容を大きく変えることになります(それがコチラ↓)

脚パーツに馬の顔を取り付けただけの作品ですが、予想以上に形になって見えました。

それから捨てられる空き箱や包材を利用して、馬を見立てた形状を組んでみました。

想像以上に「工作感」ある見た目からスタッフの好感触を得たことで、工作教室の内容が確定。

弊社の業務が「パッケージの企画製造販売」ということもあり、テーマとの親和性も良好です。

そこから、「動物」「簡単」「少ない素材でつくることができる」というお題のもと、3体の生き物をモチーフとした作品が誕生し、

ウマ

ヤドカリ

ワニ

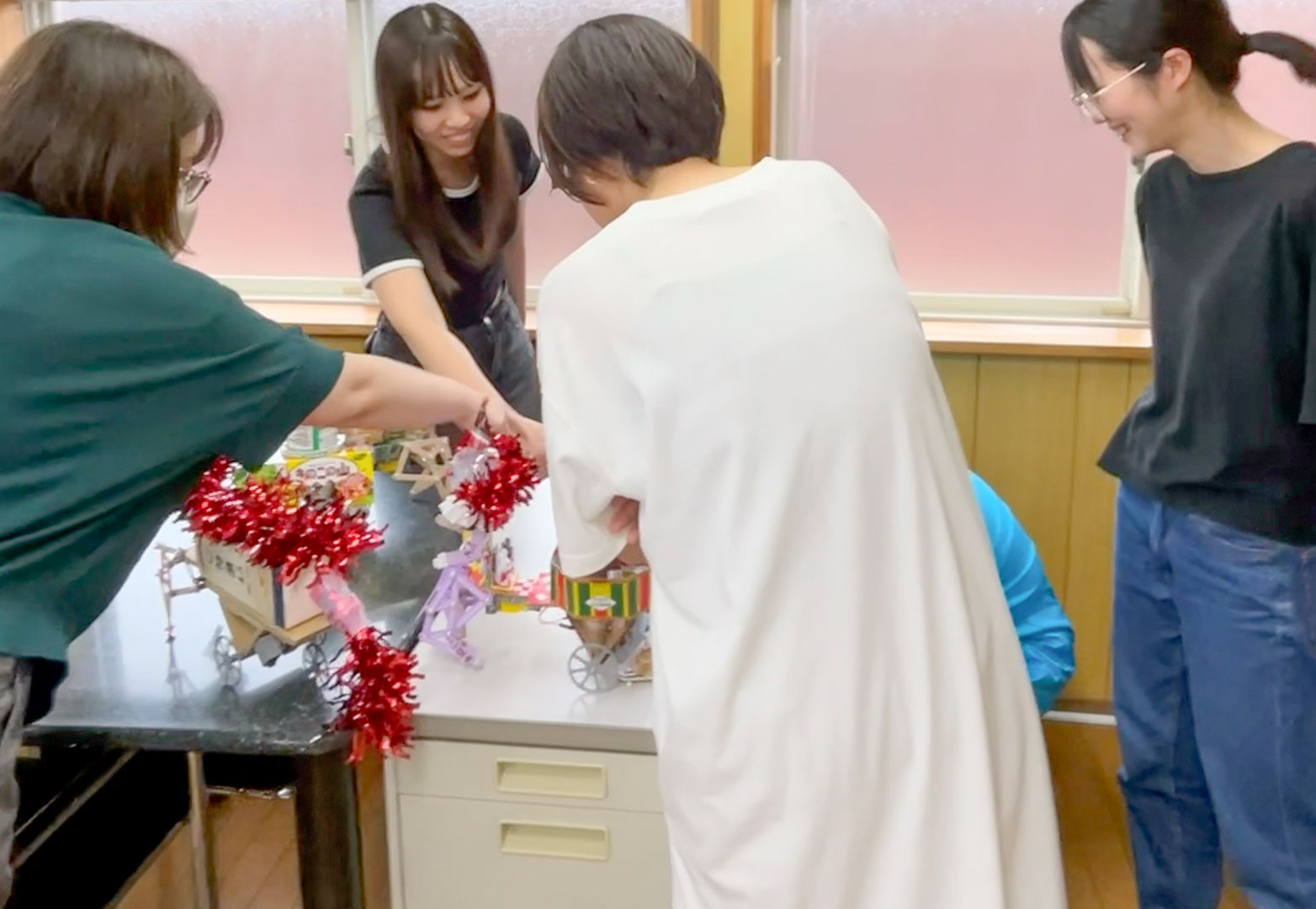

応用編として、デザイナーの個性あふれる作品たちが加わりました。(・・・ビーストの定義とは?)

ピエロ

戦車

動く城

以上が、工作教室の教材開発の裏側となります。

本番まで残り少ない日数ではありますが、ご参加いただく皆さまに、より一層、ものづくりの楽しさと達成感を味わっていただけるよう工夫を重ねてまいります。

“小さなものは指輪“から“大きなものは建物”まで。

ものづくりが大好き。昼夜問わず何かしら作ってます。

興味が湧いたらひたすらのめり込む性質のため、スマホには絶対にゲームをインストールしない主義。

企画や工作の記事が多めです。