工作部長が語るパッケージビースト制作の裏話 -その1-

毎年の恒例行事にしたい

昨年の夏に開催し、ご好評をいただいた工作教室。

参加者の皆さまの満足そうな笑顔に、スタッフ一同大きな喜びを感じ、「また来年もやりたい!」との声が多かったことから、弊社の恒例行事として開催することとなりました。

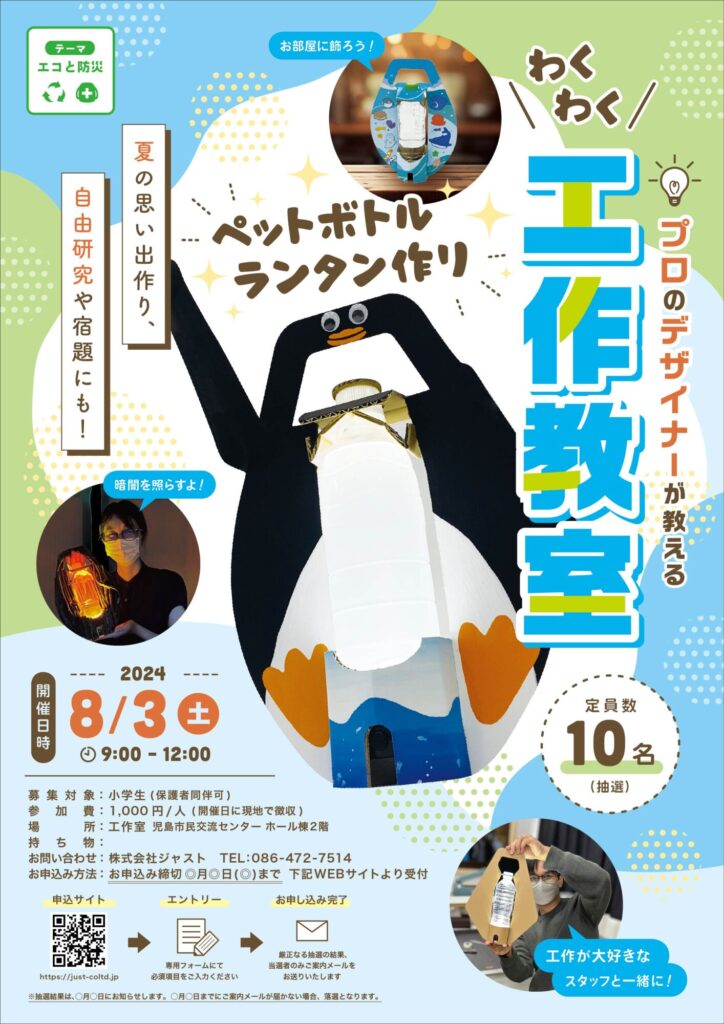

記念すべき第1回目の題材は“ペットボトルランタン”。

ペットボトルを利用し、広範囲を照らせるランタンを楽しく飾れる工作キットです。

「エコと防災」というテーマからキットを開発。

教室当日は、子どもたちのアイディアがあふれる様々ランタンを目にし、始終わくわくしていたのを今でも思い出します。

↓昨年の工作教室までの道のりはコチラから。

テーマは「動きと再生」

初回のテーマは「エコと防災」としていました。

来年の開催が決定したタイミングで、

「次回は“動くなにか”を作りたい!」

との思いがあり、そこから「動き」というテーマが決まりました。

参加した人たちに「珍しい体験ができた」と喜んでもらいたく、

単調な動きだけでなく、面白みのある・・・ なにか記憶に残るような動きするもの・・・ とワードを煮詰めていくこと数秒。

ある造形物が頭に思い浮かびました。

“ストランドビースト”

オランダの彫刻家 テオ・ヤンセン氏が発明した風の力で歩くロボット。

まるで生き物のように動き回る姿は、「圧巻」のひとことで、自身の記憶に深く記憶に刻まれていました。

風力を動力にしている点も“エコ感”があり、工作教室の題材にぴったりです。

開催前から成功を確信。

期待に胸膨らませつつ、とりあえず見よう見真似で自作してみることにしました。

見た目は簡単!中身は激ムズ!!

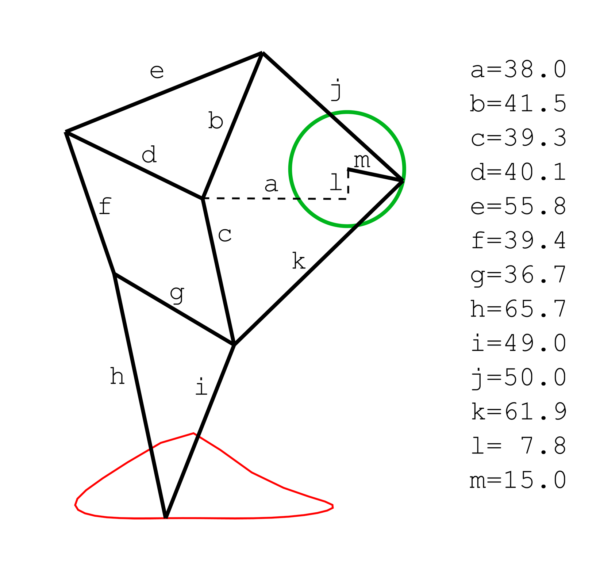

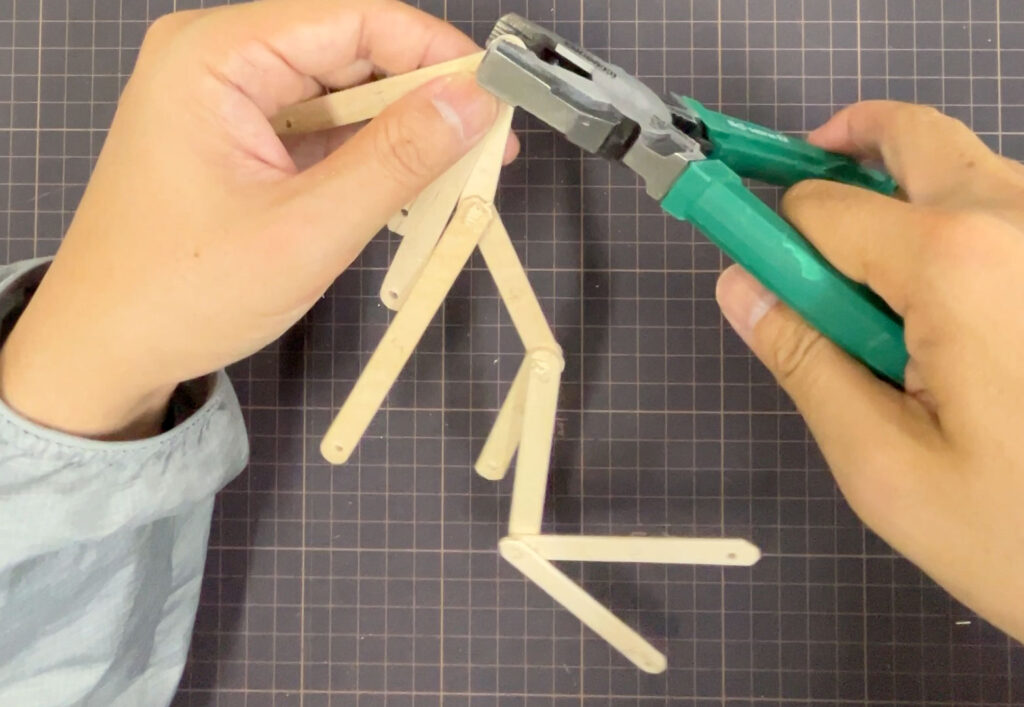

まずは構造を理解するため複数の資料や動画を観察しつつ、脚を組み始めて15分後・・・

想像していた以上に難解な構成であることがわかりました。

まず、資料通りに組んでもうまく動きません。

「棒の順番どうなってるの!?」と、その複雑さに頭がこんがらがります。

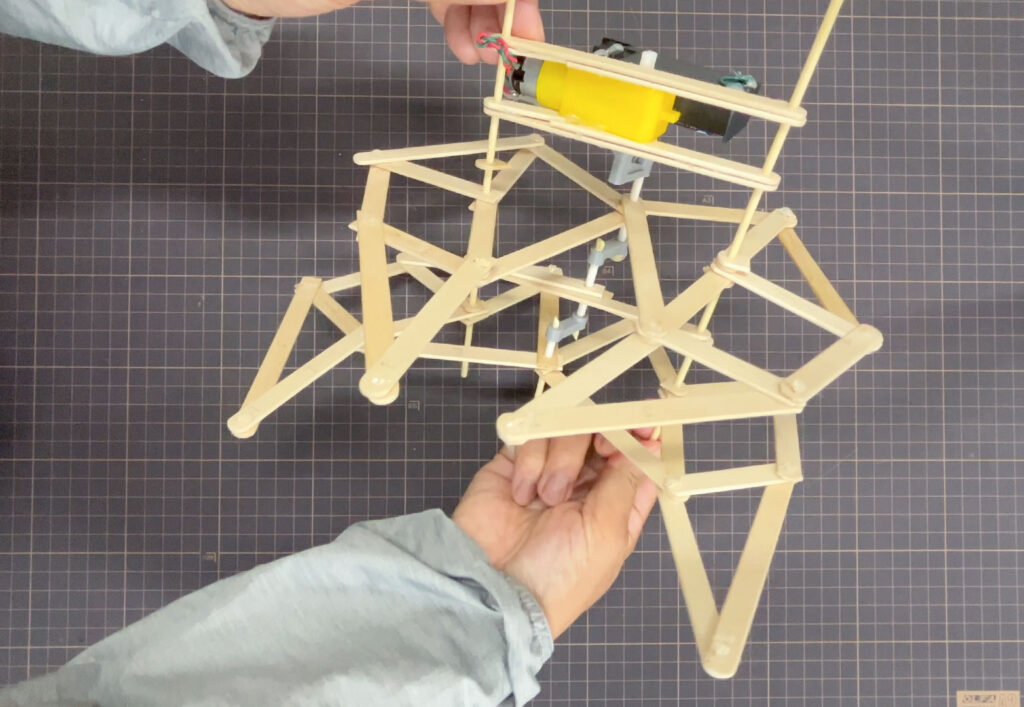

大量のアイス棒を消費しながら、失敗→改善を繰り返すこと数時間。

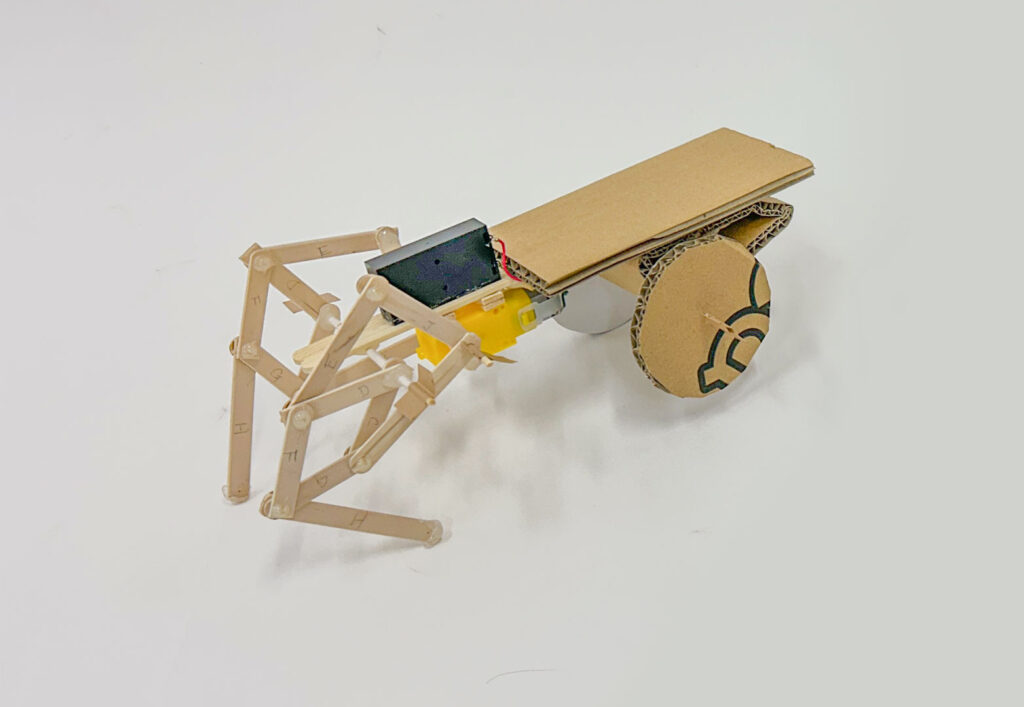

なんとかソレっぽいモデルが完成。

実際に動いたところを見た瞬間、脳汁が溢れ出るのを感じました。

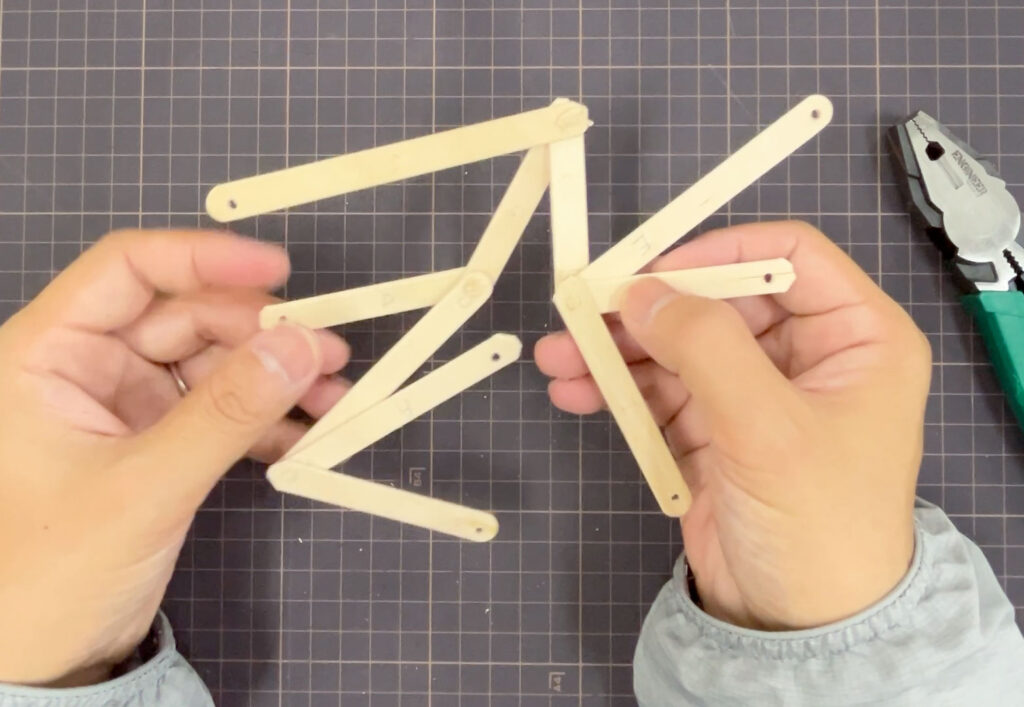

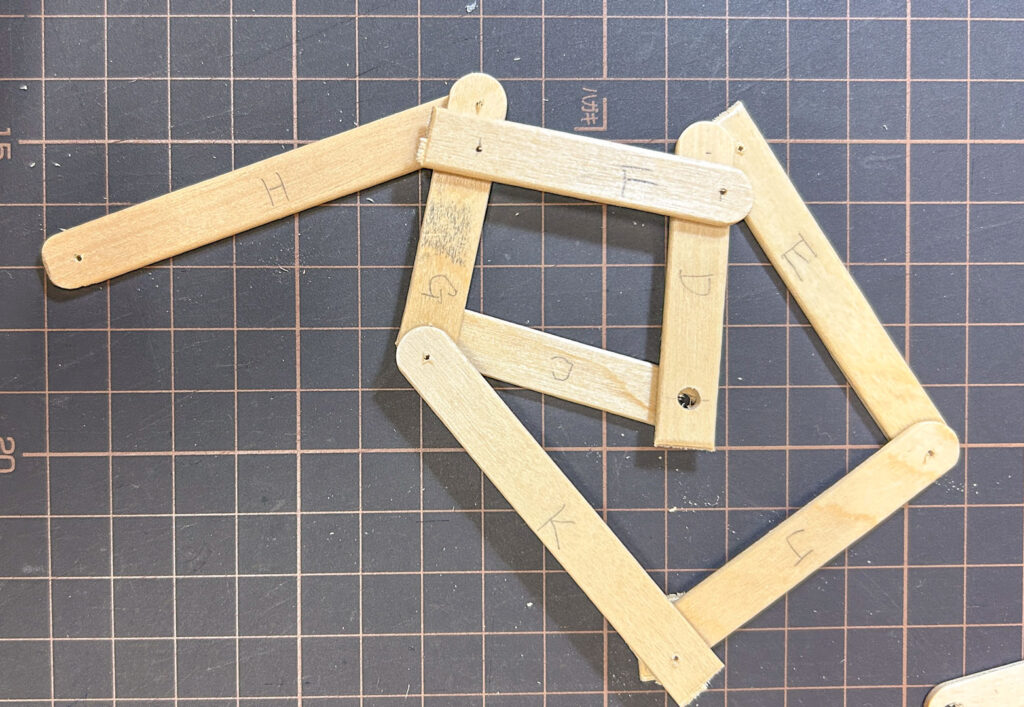

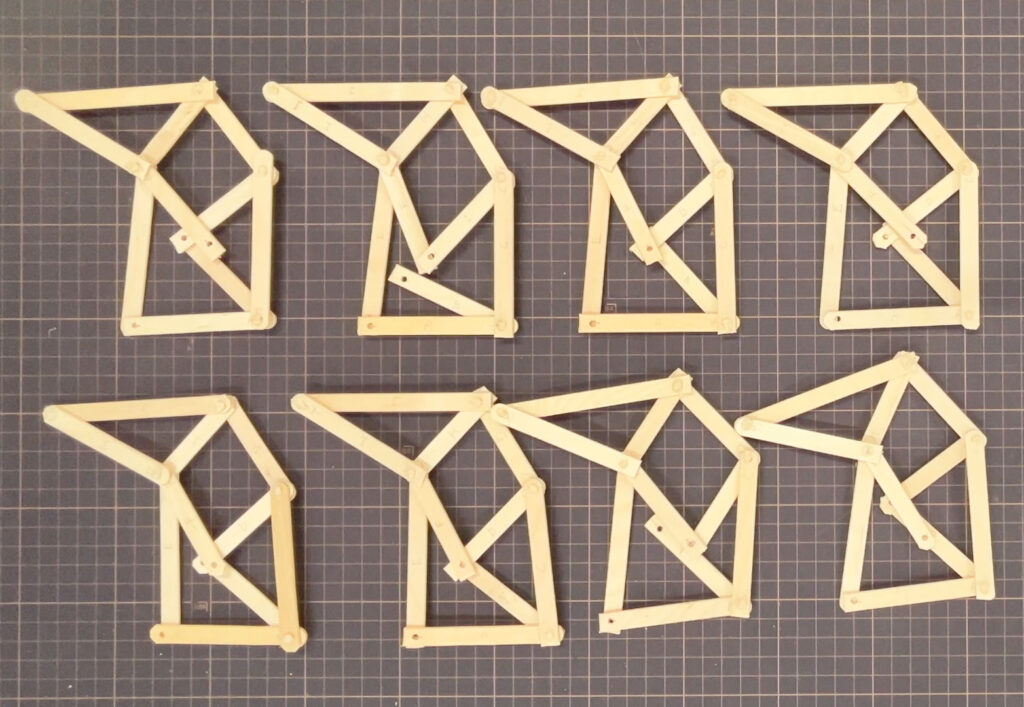

コツを掴めば早いもので、大量に脚を増産。

手始めに8本足のモデルを制作。

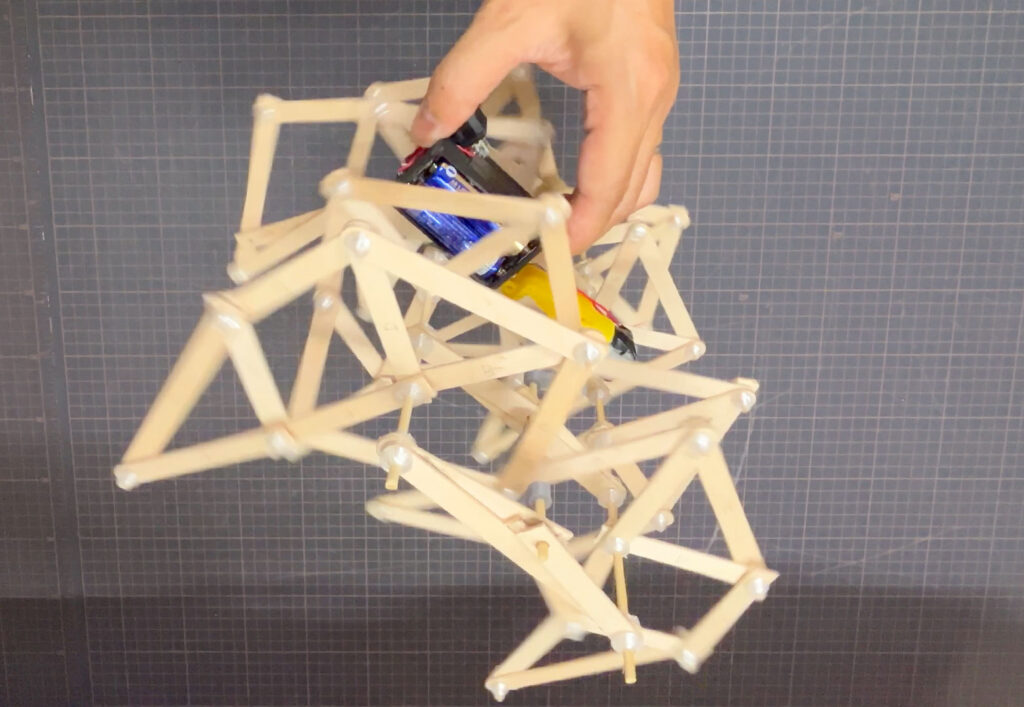

見た目は“ストランドビースト”のような雰囲気に近づいたものの、いくつかの問題が明らかになりました。

なかでも特に無視できなかったのが、以下の3点。

① 不安定

8本足でようやく自立。4本足だと歩行すらままなりません。

② 高い精度が必要

中央のモーターから動力を各部に伝える構造のため、ミリ単位の調整が求められます。

③ 時間がかかる

初回の制作時は丸2日を要しました。

どれも工作教室の教材として、致命的な問題です。

「もう、コレ・・・諦めるしかないのでは?」

と、挫けかけてはいたのですが、実際にビーストを組むことで気づいたことがありまして、

何と言うか・・・ もうね、

ロマンの塊ですよコレ。

「実際に“見て触わって”初めて伝わる類の”だな」と思いました。

なんでしょう? コミカルなのにキモかわいい。 愛嬌ある動きなのです。

失敗の連続で感覚もマヒしていたこともあり、

この動きの素晴らしさを小学生たちに伝えることこそ、我が使命なんじゃないかな?。

とすら思うようになってました。

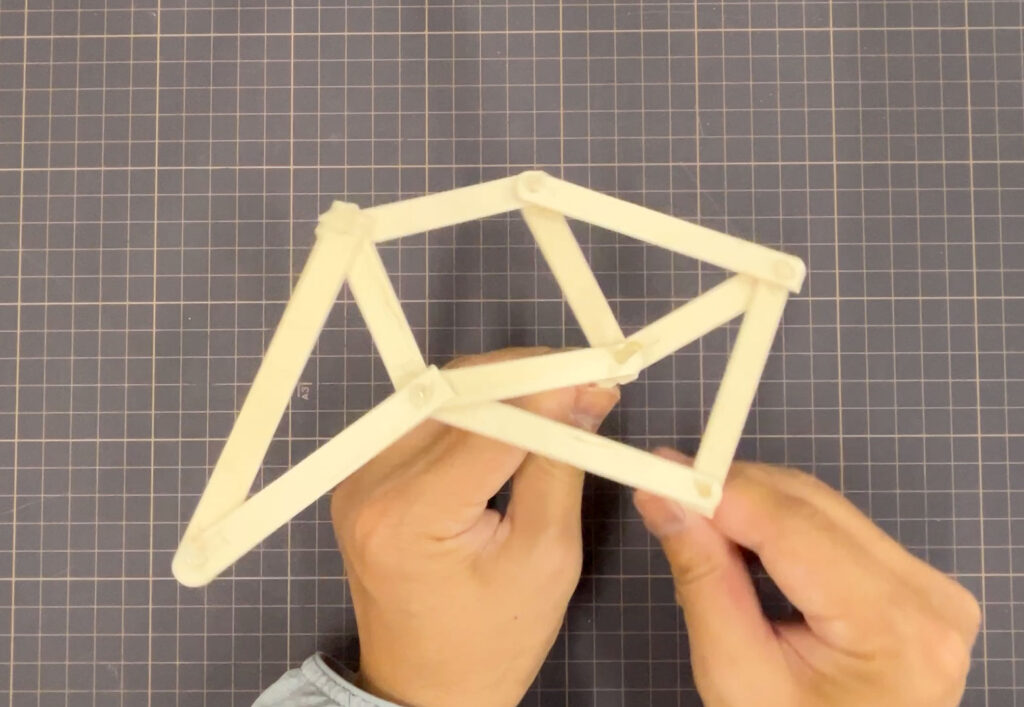

二足歩行でいこう!

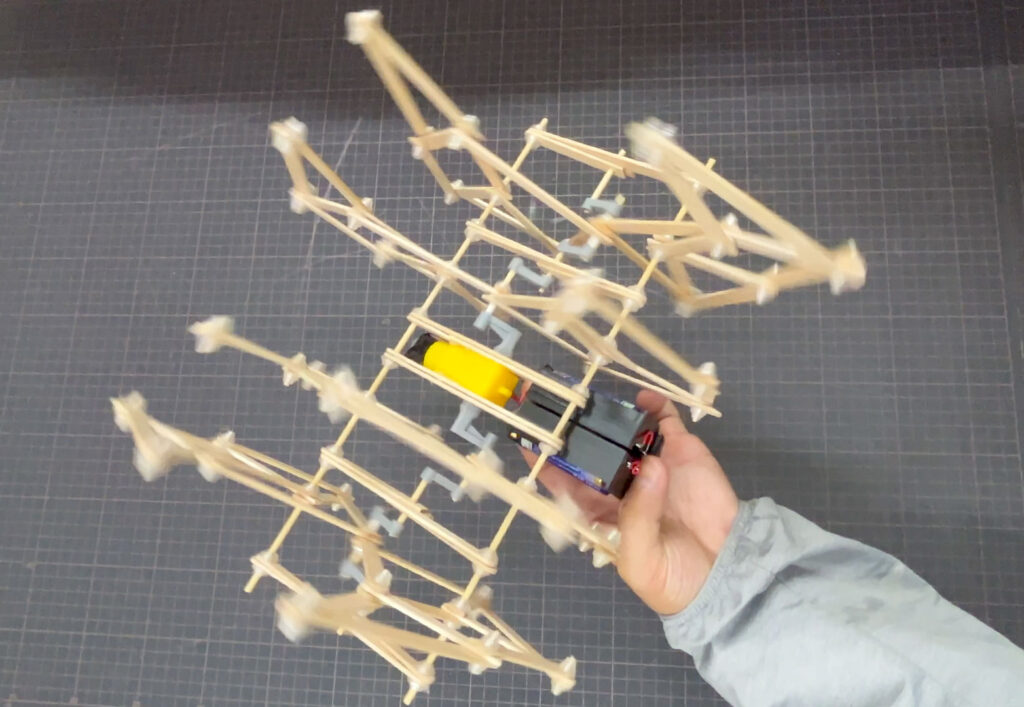

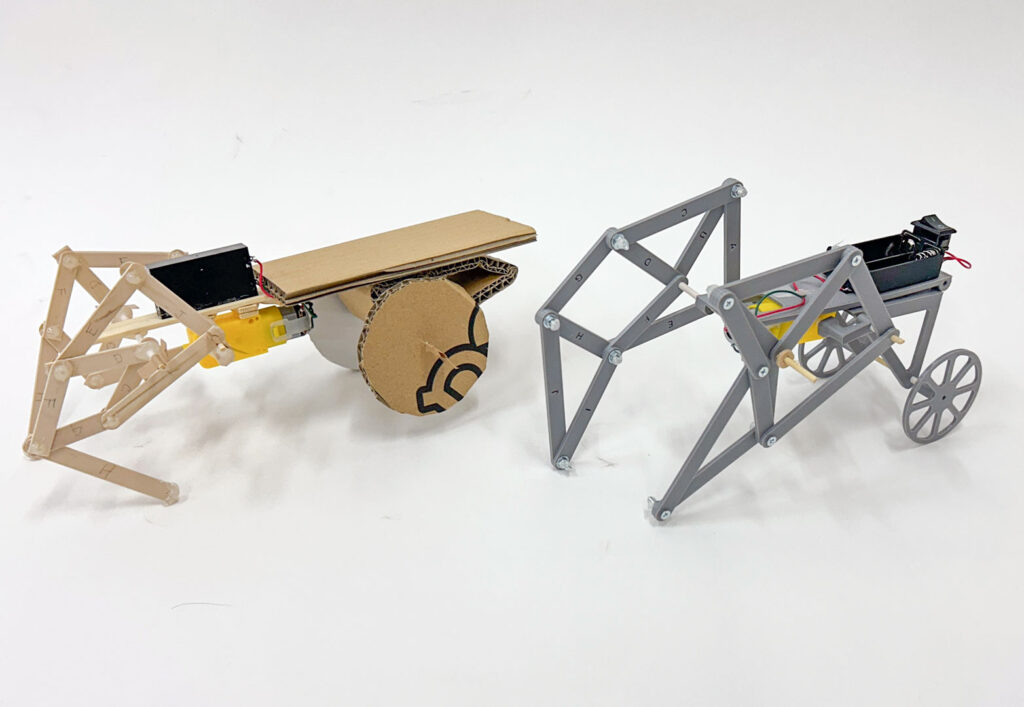

色々と試行錯誤した結果、「二足歩行+車輪」の構成が一番安定かつ、短時間で組めるキットに落とし込めることが判りました。

早速、プロトタイプを組んでみて走らせてみます。

トコトコ歩く様子。

“おぼつかない足取りの我が子を見守る親の眼差し”で眺めていました。

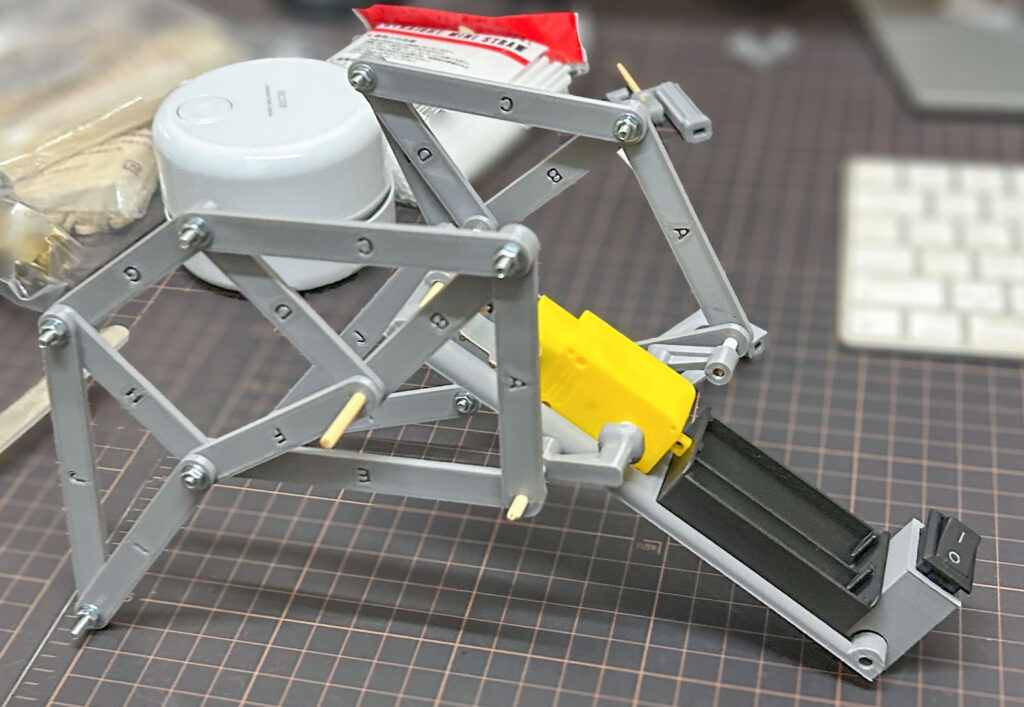

アイス棒を切って穴を開け、画鋲で固定しながら、軽快に動作する脚の長さを調整していくスタイルは時間がかかるため、

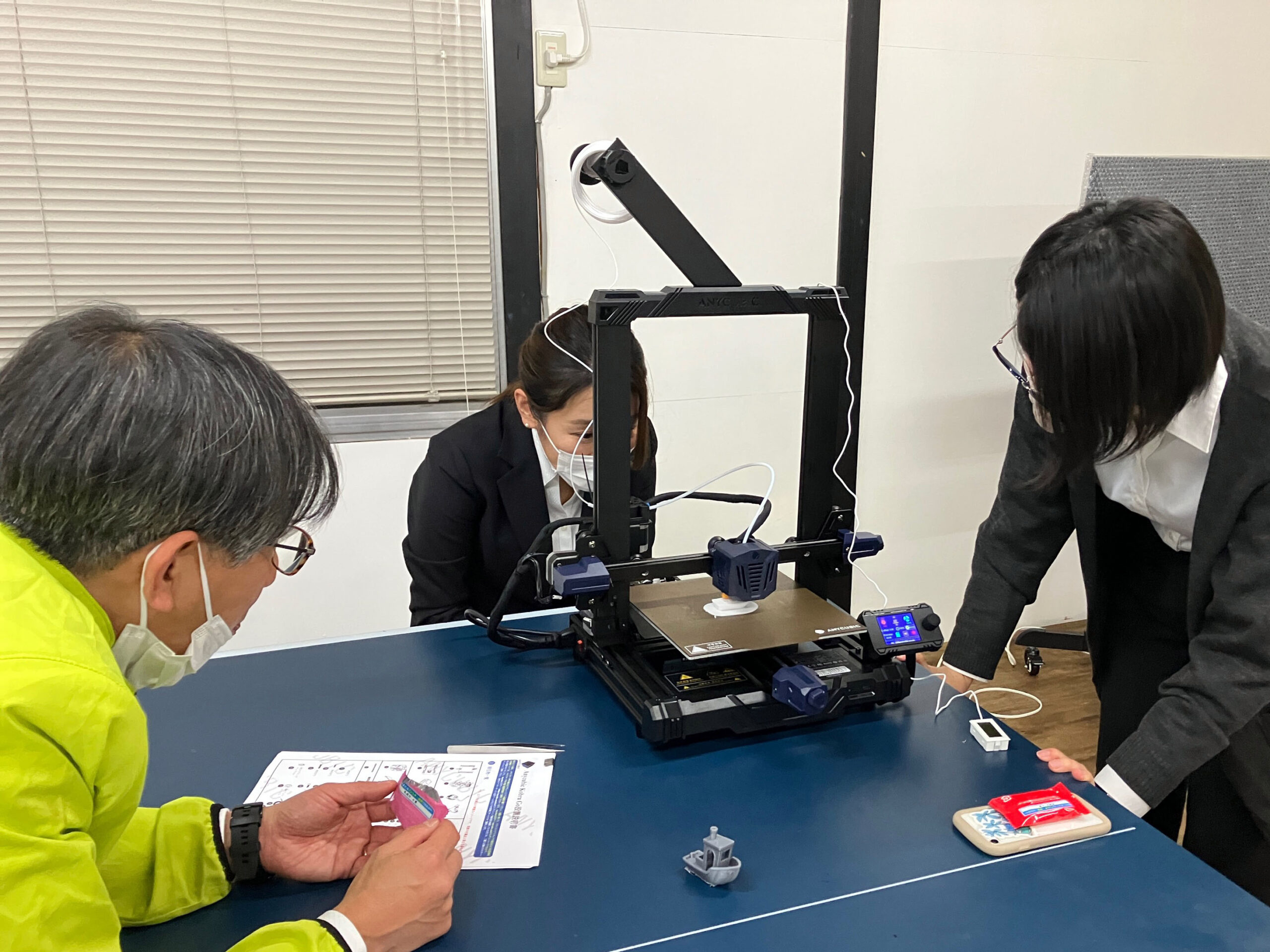

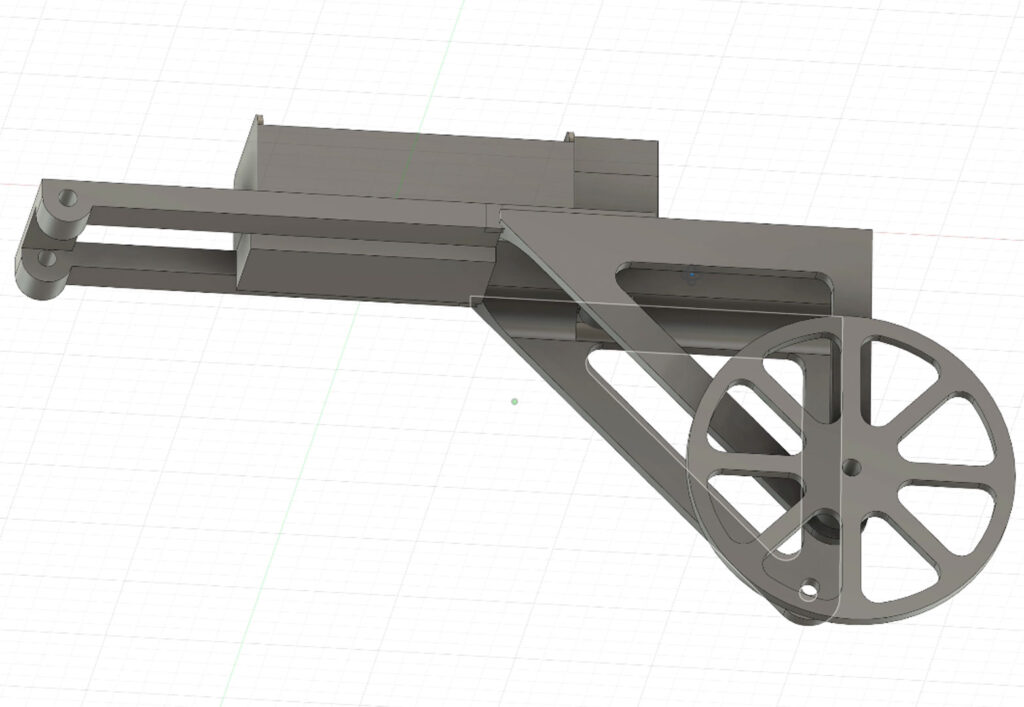

急遽、3Dプリンターにて部品を設計→出力。

手作り感MAXな初期モデルに対して、プラモデル感バリバリの新モデル。

ひたすら木材を切ったり削ったりしていた頃と比較して、格段に作業効率がアップしました。(やっててよかった3Dプリンター)

教材開発をスタート

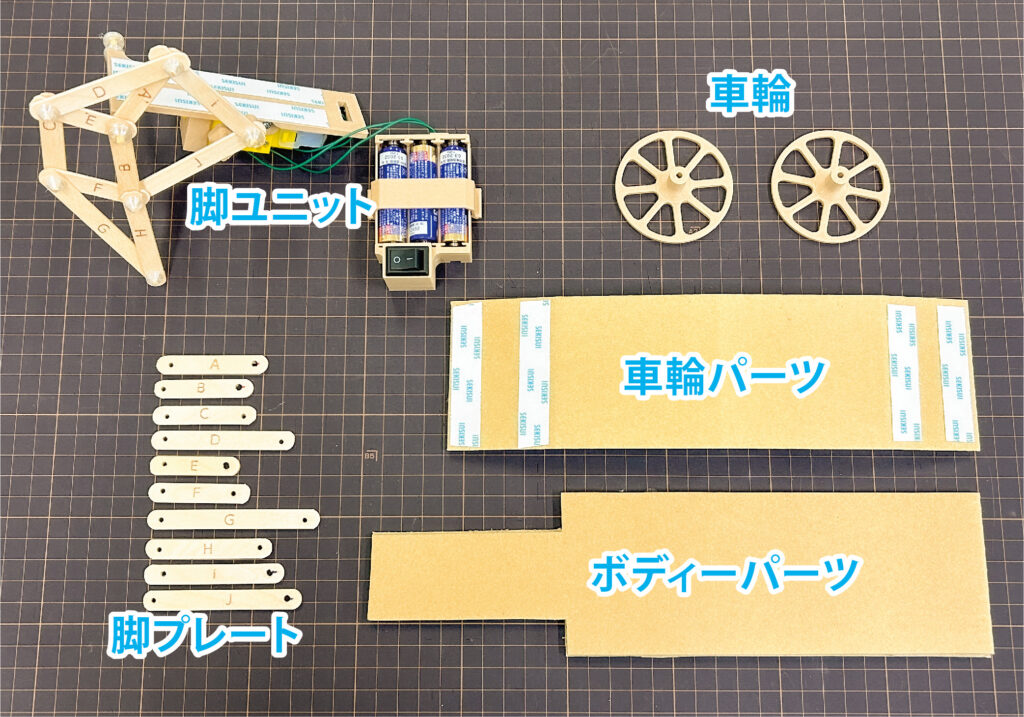

試行錯誤の末、大きく分けて3つの基本パーツで構成された工作キットが完成!

次回は教材開発の裏側についてお話をしようと思います。

– 続く-

“小さなものは指輪“から“大きなものは建物”まで。

ものづくりが大好き。昼夜問わず何かしら作ってます。

興味が湧いたらひたすらのめり込む性質のため、スマホには絶対にゲームをインストールしない主義。

企画や工作の記事が多めです。